研究揭示早期地球磁场的产生机制

南方科技大学地球与空间科学系副教授林玉峰与合作者揭示了地球磁场发电机对地核流体黏度的不变性,并发现早期地球模型可产生与现今观测高度相似的地磁场结构和强度。近日,相关研究成果发表于《自然》。

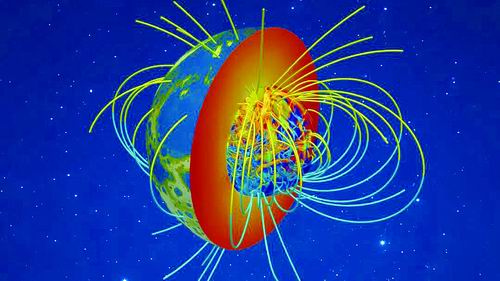

研究示意图,南方科技大学供图

地磁场能够阻挡太阳风高能粒子和宇宙射线对地球生物圈层的直接侵袭,是影响地球宜居性演化的关键因素之一。古老的岩石剩磁记录表明,地磁场至少已持续存在35亿年。1919年提出的“地球发电机模型”认为,太阳和行星磁场可能是在其内部导电流体中通过磁流体发电机产生并维持的,但地球发电机在地核中的具体运行机制仍不清楚。

随着高性能计算技术的发展,数值模拟成为研究地球磁场发电机过程的关键手段。但受计算能力限制,数值模拟采用的流体黏度远高于真实地核流体,制约了数值模型的可靠性。现有模型大多基于当前地核结构的球壳模型,而古地磁和热演化研究表明,在大部分地质历史时期,地球发电机是在整个液态地核中运行的。因此,地球发电机在固体内核形成之前的运行机制及其产生的磁场结构尚不清楚。

为此,研究团队开发了基于完全谱方法的高度并行算法,实现了全球三维非线性磁流体力学方程的高效精确求解。利用该算法,团队构建了适用于早期地球的磁场发电机模型,完成了迄今最低黏度的地球磁场发电机模拟。研究发现,当流体黏度逐渐降低时,发电机产生的对流速度、磁场强度和空间特征尺度均保持不变,表明黏性力在极低黏度条件下可忽略不计。这项研究通过直接数值模拟揭示了地球发电机对黏度的不变性,从渐近分析的角度实现了接近真实地核条件的无黏发电机的理论突破。

他们还发现,地球自转产生的科里奥利力主导形成沿自转轴的柱状对流结构,洛伦兹力整体与其量级相当,但在强磁场区会超越科里奥利力,破坏局部柱状结构。对洛伦兹力的轴向力矩的定量分析表明,该模型接近满足1963年提出的忽略黏性力的理论约束,进一步验证了研究团队构建的地球发电机数值模型实现了无黏发电机模式。

最后的模拟结果与地磁观测数据系统对比分析发现,早期地球模型产生的磁场特征与前寒武纪古地磁记录整体吻合,同时也能再现与现今观测相似的地磁场结构和强度。这一发现表明,地球发电机能够在数十亿年时间尺度上维持以轴向偶极子为主的稳定地磁场,为古地磁场的重构和理解地球磁场长期演化提供了重要理论依据。

[责任编辑:]

- 2025-08-06攻克水稻“烂脚病”,他们“捞”出关键基因

- 2025-08-06研究揭示早期地球磁场的产生机制

- 2025-08-06受树叶启发,科学家研发新型生物塑料

- 2025-08-06中国自动化码头规模世界第一

- 2025-07-30工信部将完善人形机器人等产业发展政策

- 2025-07-302025世界人工智能大会闭幕 31个项目集中签约

- 2025-07-30“量子计算机+人工智能”让健康检测更精准

- 2025-07-302025GT世界挑战赛北京亦庄站10月启幕

- 2025-07-30先进燃气涡轮发动机技术专题论坛在京举行

- 2025-07-23AI报志愿,能否算出“最优解”?